レポート

”個”にならず、己を知っていく探究学習。ドルトン東京学園×aBCが作る「応援の場所」取材レポート

突然ですが、皆さんはどんな時に挑戦をしようと思えますか。

2024年10月8日、挑戦の意欲を掻き立てられる授業がありました。

「意志ある挑戦が溢れる社会を創る」という使命に共感した企業16 社で、組織の垣根を越えて多くのプロジェクトに取り組むand Beyond カンパニーでは、「挑戦」には「応援」が必要であると実感してきました。その実践の場としての「Beyond ミーティング」のエッセンスを受け継いで2021年から始まった「Beyond ミーティング for school(以下、BMfs)」は、学校教育現場の探究活動で、小中高生の挑戦を応援してきました。

2024年10月8日、東京都調布市にあるドルトン東京学園で行われた探究学習の中間発表会は、このBMfsで培ったエッセンスにひらめきを得て開催されました。対象は、中学3年生と高校2年生。中学3年生は修了研究、高校2年生は卒業研究の中間発表となります。中高生に「挑戦を応援する」経験を届けることには、どんな意義があるのでしょうか。今回はそれを探るべく取材しました。

この記事では、150名を超える中高生と社会人や保護者が参加した、ドルトン東京学園の探究活動の中間報告会の様子をお届けします。

さらに、BMfsという「応援の場所」がもたらす「3つの価値」について、発表者と同じく学生である筆者の目線から自らの考えをお伝えします。

学校での探究学習に磨きをかけたい方や、BMfsに関心のある方は、是非最後までお読みください。

中間発表会の様子

目次

1. はじめに

①ドルトン東京学園の探究学習とは

②ドルトン東京学園とBMfsのはじまり

③生徒を全身全霊で応援!Beyondミーティング for school(BMfs)とは

2. BMfs中間発表会レポート

①学生たちそれぞれの色が見えた報告会の様子

② BMfsを通した学生たちの変化

3. BMfsの3つの価値

・筆者が考えるBMfs「3つの存在意義」

1. はじめに

①主体性を育むドルトン東京学園の探究学習

自分と対話することを通して「汝自らを求めよ」を実践する探究学習

授業の多くが探究学習やプロジェクト型学習として展開されているドルトン東京学園ですが、この修了・卒業研究は、学校の教育理念である「汝自らを求めよ」を実践する最も大きな機会であると捉えられています。

そして、「主体的に学び、探究・挑戦し続ける生徒」が育つことを意図としています。「汝自らを求めよ」は、古代ギリシアのデルフォイ神殿に刻まれた「汝自らを知れ」の言葉に由来した言葉です。学校では、「ありたい自分、あるべき自分を究め、学び続ける人」を育めるよう支援しています。

探究学習は、そのテーマ探しの段階で生徒は自分自身の興味や人生の使命を追及することになります。

このように、ドルトン東京学園において、探究活動は学校の教育理念を実践していくことを目指しています。

探究活動を中心となって動かしている清水先生は、「この探究活動のゴールは、生涯抱えて生きていけるような問いを持つこと」と話しています。

ドルトン東京学園の教育理念(ドルトン東京学園ホームページより)

②社会人のリアルな意見が探究を進める。Beyond ミーティング for School(BMfs)との協働がスタート。

個ではなく、他者とのかかわりの中で行う探究活動を目指して

このBMfsとドルトン東京学園の協働プロジェクトが始まったきっかけは、ドルトン東京学園の清水先生が持っていた想いでした。

「探究学習は個になりやすいです。しかし、私は、そうではなくて、他者とのかかわりの中で探究ができたらいいなと思います。また、実社会と深くかかわりのある探究学習は、社会人からのリアルな意見があったほうが研究がすすむと考えています。加えて、探究学習の中の子供たちの行いをもっと保護者に見てほしいとも思っていました。」

このような想いを持つ清水先生は、ちょうど別件で打ち合わせに来ていたNPO法人ETIC.の日出間にそのことを話し、Beyondミーティングfor Schoolの取り組みを知ることになりました。

ドルトン東京学園の清水佑太先生

③生徒を全身全霊で応援するBeyond ミーティング for School(BMfs)

「挑戦を応援」されることで探究にエンジンをかけていく

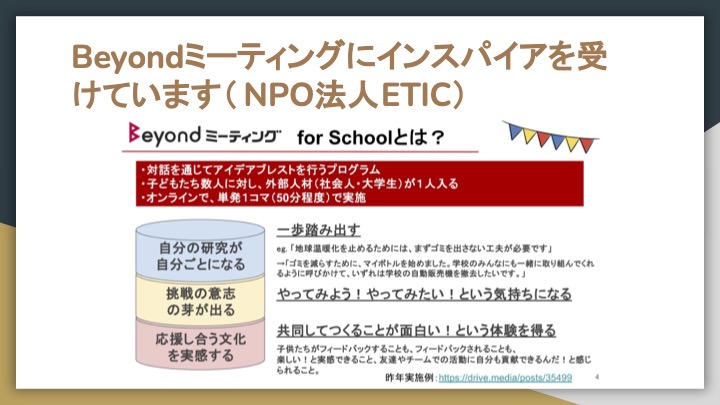

Beyond ミーティング for Schoolは、課題解決や新しい価値創造に挑む人を全力で「応援」するピッチ&ブレスト式のイベント「Beyondミーティング」のノウハウを小中高校での探究的な学習に応用した取り組みです。

生徒が取り組み途中の探究活動について3~5分の短い発表を行い、それを聴いた学外の協力者・保護者や同級生が一緒になってブレストを行い知恵を出し合います。

ファシリテーターとなるのは、学外の協力者や保護者をはじめとする社会人です。初めてファシリテーターを務める人も多いですが、Beyondミーティングのエッセンスを受け継いだ場づくりの効果で、見ず知らずの人も友人も一緒になって、1人の生徒の探究テーマを自分ごとのように考えることができます。

生徒は「自身の探究テーマに興味を持ってくれた!」という実感を得ることができ、安心して研究を進めるきっかけになります。

また、探究活動を前に進める具体的なアイディアを得る機会にもなります。この一連のプロセスを通して応援するという仕組みです。

and Beyondカンパニーでは、応援によって挑戦が育まれ、小中高生世代が自分の可能性を開放していくことを願っています。

トライアンドエラーを繰り返しながら挑戦することができれば、自らの人生を自ら切り開くことができるのではないでしょうか。

このような取り組みの存在や手法に影響を受けた清水先生は、修了・卒業研究が深まる途中、秋の中間報告会のタイミングで、研究にフィードバックを得る機会をつくることにします。

2. BMfs中間発表会レポート

①学生たちそれぞれの色が見えた報告会の様子

10月8日に行われた中間報告会では、各学年から手を上げて集まった保護者や、学校が連携する大学関係者など40名程の協力者が集まりました。

教室や体育館に学年全員と協力者150名以上が集う景色は壮観です。

体育館に学生と協力者が集まっている様子

まず最初に10分間、生徒等は、ここまでの研究の進捗や成果をパワーポイント等の資料を使って発表をします。

次に協力者は、研究の方向性や手法などに対し5〜10分のフィードバックを行います。

単純な指摘やアイディアの提供ではなく、生徒等がなぜその研究を始めたのか、どうして関心があるのかにアンテナを張って対話をするという、生徒の興味関心を応援するスタイルです。

どちらの学年でも、生徒等が扱うテーマは本当にさまざまです。

中学3年生では、例えば「香りが脳に与える影響」というテーマのように、自分の「好き」に関する研究がありました。

その他にも「育児支援」をテーマに掲げている男子生徒の話を聞いていくと、彼のお母さまが頭を抱えているのを見ていて、問題に対して深く掘り下げたとのことでした。

また、スポーツでの「ゾーンに入る方法」など、自分の身の回りで解決したい問題について問い立てをしたものもありました。

それに対して高校2年生は中学3年生に比べ、より複雑なテーマになり、綿密にリサーチが行われていることが印象的でした。

例えば「長時間の低酸素状態における循環系機能の変化」など、内容が発展的なテーマ、「インバウンドによる地域格差と地方創生」という、大きな社会問題を深く掘り下げるテーマがありました。

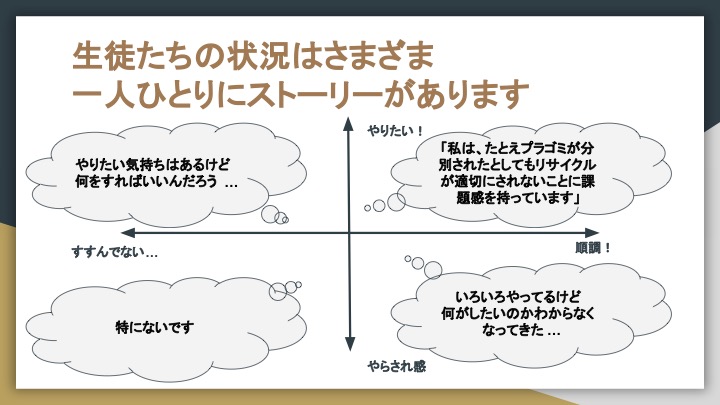

中学3年生で一度探究活動を経験しており、学年が進み知識量が増えていることもあるからか、研究の方向性の選択肢がよりたくさん出てきて、テーマ設定に難航する生徒がいたことも印象的でした。

②「Beyond ミーティング for School」(BMfs)を通した学生たちの変化

主体的にやるべきことややりたいことを考え、新たな挑戦を始めてゆく

では、BMfsを応用した中間報告会を通して、ドルトン東京学園の生徒に何か変化はあったのでしょうか。

生徒たちの感想には、「ほかの学生の頑張る姿に触発された」「熱く語ることができた」「視野を広げることができた」「頭の中の風通しが良くなった」という前向きな声が見られました。

また、この中間報告の1か月後の変化としては、BMfsを通して得たアイデアをもとに、新しいことを始めるなどの変化を見せていたそうです。

筆者も実際にその場でのやり取りに参加して感じたのは、中学生も高校生も大人たちとの対話を通して、自分が本当に関心がある部分は何なのかに気づいていくことでした。

そして、これから向かう方向性をみつけ、どのように研究を進めていくのかを決めていたように感じました。

例えば、前述の「香りが脳に与える影響」を研究する中学3年生の生徒は、フィードバックの中で、アロマオイルの成分が持つさまざまな機能を活かして店舗の空間デザインをするアパレルブランドがあることを教えてもらいました。

そして、自分も香り成分が人に与える影響を明らかにしたいとグループに相談する中で、ファシリテーターの「◎◎さん(発表者)は、その現象はどうしてそういう結果になるのか?ってことにアンテナが立ってるんだな〜と感じたよ。」という言葉をうけました。そこから、父の影響で科学的根拠を用いること、定性よりも定量でとらえることに関心があることに気が付きました。

そこで、研究を深める手法として「実験」をすることに決めました。

話題は、実験方法をどうするのかに移り、「◎◎さんの身の回りで出来る実験と調査ってどんなものがあるかな?数的に処理するためには、被験者は数十人くらい欲しいよね」という会話に端を発して、一定の条件を整えた上でアロマオイルを複数回教室で炊き、その影響の調査をクラスメイト全員を巻き込んで繰り返すことに決めていました。

指摘や批判から入るのではなく、質問や応援メッセージから会話を始めることや、生徒が真に興味のあることを質問を通して一緒に考える姿勢は、正解や「~すべき」を教える従来型の関わりと違い、自分自身で考える「主体性」を育むのではないかと考えます。

研究の方向性も、手法も、その先にやらなければならないタスクの洗い出しも、自分自身でみつけ、決めていくことになるからです。

それは挑戦者にとって、「指示」や「批判」をされて行うよりも大変な道なのかもしれません。

3.BMfsの3つの価値

最後に、Beyond ミーティング for School(BMfs)の価値とは何なのでしょうか。筆者の視点から見た価値は、3つあると考えます。

①生徒誰もが挑戦を応援してもらえる

生徒それぞれ、家庭環境や所属するコミュニティは様々です。

ある生徒は、何をするにも応援してもらえるかもしれません。

然し、そうではない子もいます。

探究活動のフィードバックという1回限りの機会だとしても、自分自身の興味関心や、やりたいことを周りから応援してもらえた!という経験は自信につながり、「挑戦してみようかな」と思うきっかけになると思います。

それは、この探究学習の後にもきっと影響を与えると考えます。

②生徒が自分自身を深く知ることができる

今回の取材で、自分自身の中に秘めた本当の興味や関心に目が向いた生徒を何人も見ました。

前向きなフィードバックを通して、自分の根本的な興味はどこに向いているのか、そして自分はどんなエネルギーを持っているのか知ることができるのです。

普段から関係性のある教師ではなく、応援者からの新鮮な視点や意見に対して、答えたり考えたりすることで、自分と心から対話することができます。

③応援する側も感化される

自分の知りたいことに対して純粋に向き合う生徒たちの姿、そしてその挑戦が会場の全ての人から応援される姿は、輝かしいものでした。

応援する側で参加した保護者や関係者の振り返りの言葉を聞いていても、その姿に感化されエネルギーをもらった興奮に包まれていました。

「自分が疑問に思っていたことをもう一度掘り下げたい」「あきらめていたけど、挑戦してみようかな」そんな風に思う人もきっといるのではないでしょうか。

実際に私もそのうちの1人でした。

筆者は、中高生の間に探究活動を経験してきた世代ですが、ここまで積極的に自分自身の内側に目を向け、自分自身で決めて進めることはできませんでした。

もしあの時、フィードバックをもらう機会がたくさんあり、温かい応援をもらって、安心して挑戦することができたら、私の「挑戦する思い」はもっと育まれていたのでしょうか。

そして、普段から自分の興味や関心に興味を向け、自分と真摯に向き合っていたら、今の自分の人生はどんなものになっていたのでしょうか。

今回の取材の過程で、ふとそんなことを思いました。

今回はまだ中間発表なので、中間発表での応援が最終的に彼らにどのような影響をもたらすかはこれからも追いかける必要がありますが、生徒たちの変化からわかるように、確実に彼らの挑戦する心に大きな影響を与えたと言えるのではないでしょうか。

安心して挑戦できる環境を持てばきっと学生たちは、広い視野を持ち、トライアンドエラーを繰り返し、よく考えよく悩み、自分自身の人生を歩むことができると考えます。

このような経験を学生のうちに積む機会が増える、そんな世の中になることを願っています。

Beyondミーティング for Schoolにご関心をお持ちの方は、こちらをご覧ください。

Beyondミーティングwebサイト:

https://bm.andbeyondcompany.com/

Beyondミーティング for School 運営マニュアル:

https://sites.google.com/view/bm-for-school/

▷ この記事を書いた人 ◁

かのん

山口県生まれ。都内大学4年生。大学2年生の時に、1ヶ月住み込みで地域企業の課題解決や新規事業を行うプログラム「地域ベンチャー留学(CVR)」に参加。会社内で起こるイベントやニュースを掲載する社内報の作成の経験から、自分の言葉で誰かの心が動き、大きな変化が生まれることに感動して、ETIC.にインターン生として参画。目標は大好きな英語を使ってさまざまな国の人と仕事をすること。